一部リンクはアフィリエイトを利用しています。商品・サービスの選定は実体験に基づき、正確な情報提供を心がけています。

2026年は、新NISAが始まって3年目。

2年間の運用を経て、「このままでいいのか?」「次はどう分散すべきか?」と方針を見直す人も増えてきたのではないでしょうか。

とん家(夫婦+娘の3人家族)でも、これまで東京で共働きでインデックス投資と高配当投資を両方全力で行なってきましたが、2026年は働き方改革、地方移住をして「配当で支え、インデックスで育てる」方針へと転換します。

本記事では、その実体験をもとに米国・日本・欧州に分散した高配当投資とFANG+の活用戦略を紹介します。「安定を軸に、成長も取り込みたい」という方に向けて、実際の銘柄配分や投資枠の使い方をわかりやすくまとめました。

📘 この記事でわかること

✅ 米国・日本・欧州の分散高配当ポートフォリオ設計

✅ 成長投資枠・つみたて枠の使い分け方(FANG+活用)

✅ 地方移住計画で変わった投資スタイルと考え方

✅ サイドFIREを見据えた「安定×成長」運用バランス

インデックス投資と高配当投資の併用戦略と役割分担

サイドFIREを目指すうえで、投資の目的を「一つの手法」にまとめようとすると、個人的にはどうしても不安が残りました。インデックス投資も高配当投資も優れた方法ですが、それぞれ得意分野が違います。

そのため、とん家では投資手法の役割を分けて、非課税制度を最大限利用する戦略をとっています。

二刀流ではなく「役割分担」が基本

サイドFIREを目指すうえで、投資の目的をひとつにまとめようとすると、どうしても今と未来のバランスを欠いてしまいます。とん家では、「インデックス投資=成長」「高配当投資=安定」というように、目的ごとに役割を分けて考えています。

インデックス投資だけでも、あるいは高配当投資だけでも十分成長は見込めます。しかし、教育費や老後資金など「時期によって必要な資金の性質が違う」ため、それぞれの得意分野を活かすほうが長期的に安心して運用できます。

| 投資手法 | 役割 | 非課税制度 | 具体的な使い道 |

|---|---|---|---|

| インデックス 投資 | 成長 | 新NISA 積立枠 | 教育費や老後の「ゆとり費」を支える。 将来の取り崩し用に育てる。 |

| 安全 | iDeCo | 60歳以降に現金化し、安全資産として 老後の生活費や予備費に充てる。 | |

| 高配当投資 | 安定 | 新NISA 成長投資枠 | 日々の生活費を支える安定収入源。 配当金で生活費の一部をまかなう。 |

現在の投資実績概要(2025年Q3時点)

実際に、とん家ではこの考え方に沿って「インデックス投資×高配当投資」を組み合わせています。現時点(2025年Q3)の投資状況は以下の通りです。

| 分類 | 内容 |

|---|---|

| インデックス投資 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)やS&P500など |

| 高配当株投資(米国) | VYM・HDV・SBI-SCHDなど |

| 高配当株投資(日本) | tracers 日経高配当50など |

| 高配当株投資(欧州) | SBI欧州高配当 |

| 目標 | 2030年に金融資産4,000万円・年間配当金100万円 |

これらの銘柄が「インデックス=将来のゆとり」「高配当=今の安心」「iDeCo=老後の安全」という役割を担えると考え、2022年ごろから継続的に投資を行っています。

実際には、試行錯誤や失敗も経て現在の形に落ち着いており、今後もこの基本方針を軸に運用を続ける予定です。

2026年版ポートフォリオ構成(成長投資枠480万円)

前章では、とん家の基本方針である「インデックス=将来のゆとり」「高配当=今の安心」という役割分担と、2025年時点の投資実績を紹介しました。

ここからは、2026年以降のライフスタイルの変化を踏まえた、新しい投資戦略とポートフォリオ構成についてまとめます。

ライフスタイルの変化と投資方針の転換

2025年までは、都内での共働き・高収入期を活かし、夫婦で新NISA満額(720万円)をフル活用していました。貯金もあったため、成長投資枠・つみたて枠の両方を最大限活用し、

“攻めの資産形成”を行っていた時期です。

しかし、2026年からは大きな転換期を迎えます。娘との時間をより大切にするため、地方都市への移住と転職を決断。ライフスタイル・働き方を「夫一馬力+家族時間重視」にシフトしました。この変化により、

- VYM・HDVなどの特定口座(約250万円分)のうち110万円を新NISA口座へ移管

- 投資額を“無理のない範囲”に抑えながら安定運用へ移行

- 配当金で生活の一部を支え、インデックスで将来を育てるという、「持続可能な投資戦略」へと再設計しています。

“量”よりも“続けられる仕組み”を重視した、とん家のサイドFIREを目指す戦略第2章の始まりです。

【高配当投資】成長投資枠480万円の配分方針

2026年の投資戦略では、移住費用もかかるため無理せず、成長投資枠360万円を目標に以下のようなバランスを取ります。

| 地域・カテゴリー | 主な投資先 | 投資額目安(万円) |

|---|---|---|

| 米国 (安定+増配) | SBI-SCHD(120万円) | 120 |

| 日本 (分散+通貨リスク低減) | tracers 日経高配当(90万円) 日経連続増配(50万円) 日本累進配当(50万円) | 190 |

| 欧州 (分散+通貨リスク低減) | SBI欧州高配当(50万円) | 50 |

| 合計 | — | 360 |

米国ETFで安定と増配を狙いながら、日本・欧州の高配当投信で為替分散を確保。高配当分野は「地域・通貨・業種」の3軸で分散を意識しています。

また、配当金は再投資に回しつつ、生活費の一部を支える“自走型”構造を目指しています。

つみたて投資の新しい位置づけとiDeCoの活用

これまで、とん家では夫婦で毎月20万円を積立し、S&P500やオルカン(全世界株)を中心に運用していました。共働きだったからこそ、積立も高配当も全力で投資できていました。

しかし、2026年からは地方移住・転職を経て、投資に回せる金額が大きく減少。

そこで今は、つみたて投資枠を“お楽しみ要素”も含めた小規模運用に切り替えています。

具体的には、

- つみたて投資枠(年12万円)では「FANG+」を採用、少額で長期成長に期待

- iDeCo(月1万円)は「eMAXIS Slim 全世界株式(日本除く)」を継続し、老後の安全資産として積立

このように、

つみたて=楽しみながら成長を取り込む

iDeCo=将来の安心を確保する

というように、目的を明確に分けています。今は“金額よりも継続”を重視し、家計に無理なく投資を続けながら、将来へのつながりを保つスタイルです。

安定と成長を両立する「高配当全体戦略」

地方移住と転職を経て、これまでの“共働きで積み上げる投資”から、“生活に寄り添いながら資産を育てる投資”へと方針を切り替えました。

特に新NISA制度を活用する2026年以降は、「安定して受け取れる配当金」を軸に、長期に続けられる高配当戦略を再構築。米国・日本・欧州それぞれに役割を持たせ、バランスの取れたポートフォリオを設計しています。

配当戦略の全体像と考え方

とん家では、配当金を「家計を支える安定収入源」として位置づけています。

ただし、単に利回りを追うのではなく、成長×安定×分散のバランスを重視。

2026年以降は米国・日本・欧州を中心に、地域ごとに役割を分けたポートフォリオを構築しています。

| カテゴリ | 目標額(円) | 2026年末見込み額(円) | 内容・意図 |

|---|---|---|---|

| 🇺🇸 米国ETF主力 | 1,200万 | 約700万 | HDV:約300万/VYM:約200万/SBI-SCHD:約200万 配当成長・利回り・円建てアクセスのバランスを重視した“主力3本柱”。 |

| 🇯🇵 国内ETF主力 | 400万 | 約300万 | 1489・tracers日経高配当:約300万 為替リスクを避けつつ、円建て配当を安定的に受け取る設計。 |

| 🇯🇵 国内お試し枠 | 400万 | 約260万 | SBI日本高配当80万/2529株主還元ETF80万/iFree日経連続増配50万/アムンディ累進配当50万 新テーマを試しながら国内分散を拡充。 |

| 🌍 海外お試し枠(欧州) | 400万 | 約100万 | SBI欧州高配当100万 地域・通貨分散を進め、米国偏重を緩和する目的。 |

このように、主力(米国+日本)で安定を確保しつつ、周辺(欧州・新テーマ)で将来の伸びしろを探るという設計で、安定と成長を両立させています。

米国ETF主力:増配×安定の三本柱

高配当戦略の軸となるのは、VYM・HDV・SBI-SCHDの3本です。

- VYM:利回りと増配のバランスが取れた王道ETF。

- HDV:ディフェンシブセクター中心で、景気後退局面に強い。

- SBI-SCHD:高配当でありながら“増配重視型ETF”。

これらを均等配分することで、「安定配当+長期的な増配+為替アクセスの柔軟性」

を兼ね備えた中核ポートフォリオを構築しています。

日本株:円建て配当で生活を支える「安定パート」

日本株は、為替リスクのない円建て配当を安定的に得る目的で組み入れています。

メインは日経高配当50インデックスに連動する「tracers日経高配当」と「1489(NF日経高配当50)」で、毎年安定した分配金を受け取りながら、生活費の一部を補う設計です。

さらに、テーマ性のあるETFを「お試し枠」として少額で保有しています。

<お試し保有ファンド>

- SBI日本高配当(約80万円):安定的な高配当を目指すアクティブファンド

- 2529 株主還元ETF(約80万円):ROE改善・株主還元企業を中心に構成

- iFree日経連続増配(約50万円):安定増配企業への分散投資

- アムンディ累進配当(約50万円):累進配当方針による長期増配に期待

これにより、“安定高配当+増配”のバランスを円建て資産の中で取っています。

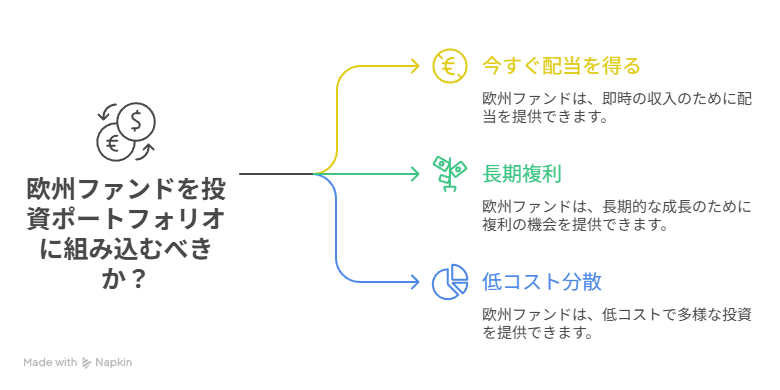

欧州高配当:米国依存を緩和する“分散パート”

最後に、SBI欧州高配当(約100万円)を軸とした欧州セクター分散を進めています。欧州は米国と異なり、成長はマイルドですが、安定した大企業高配当銘柄が多く、地域リスクを分散させながらポートフォリオの安定化に寄与できると考えています。

そのため米国偏重を緩和し、通貨・景気サイクル意識した長期戦略です。欧州は5年くらいの景気サイクルがあるといわれていますが、2025年すごく伸びています。将来的には、タイミングを見て欧州ETF+新興国ETFをお試し枠として拡充も考えています。

💬 まとめ

“受け取り続けられる配当”を最優先に、地域分散で安定と成長を両立する戦略。

- 米国主力:配当×増配の3本柱(VYM・HDV・SCHD)

- 日本主力+お試し:円建て安定+新テーマの両立

- 欧州分散:通貨・業種・時期分散で全体の安定化

インデックス投資のスパイス枠:FANG+の活用

これまで、とん家では毎月20万円を目安にインデックス投資(S&P500・オルカン)を積み立てていました。しかし、地方移住と転職によって収入構成が変わり、以前のように大きな金額を投資するのが難しくなりました。

そこで2026年からは、投資を「無理なく続ける」ことを最優先に、新NISAのつみたて枠(年12万円)をFANG+指数ファンドに活用する方針です。

FANG+は“お楽しみ×成長スパイス”として活用

とん家の投資方針では、

- インデックス投資(S&P500・オルカン)=長期の成長

- 高配当投資(VYM・HDV・tracersなど)=生活の安定

に追加して

- FANG+(つみたて投資枠)=お楽しみ&将来の伸びしろ

というよう立ち位置になります。毎月1万円という少額でも、長期的には資産全体に“成長のスパイス”を加える存在。一時的な相場変動に左右されず、生活を優先しながら投資の習慣を保てるのがポイントです。

| 投資区分 | 主な内容 | 役割 |

|---|---|---|

| 🟦 インデックス投資 | eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン)、S&P500など | 長期的な“成長”を担う中核 |

| 🟥 高配当投資 | VYM・HDV・tracers日経高配当など | 日々の生活を支える“安定収入” |

| 🟨 FANG+ | iFreeNEXT FANG+ Index | 成長のスパイス、“お楽しみ投資” |

| 🟩 iDeCo | eMAXIS Slim 全世界株式 | 老後の“安全資産”として継続積立 |

FANG+の特徴と魅力・注意点

とん家がFANG+を“お楽しみ枠”として取り入れる理由は、以下のような圧倒的な成長力と、わかりやすい構成にあります。

💡 FANG+とは?

- 構成銘柄:Apple、Microsoft、Amazon、Meta、Googleなど、世界を代表する10社で構成

- 特徴:S&P500やNASDAQ100よりも集中度が高く、ハイリスク・ハイリターン

- コスト:信託報酬は年0.7755%とやや高め

- 過去の実績:10年間で約18倍(+1817%)という驚異的なリターン

- 成長の背景:AI・クラウド・半導体など、今後も成長分野の中心企業が構成

ただ、特徴からわかるように注意点があります。特に値動きの大きさは考慮しておく必要があります。

📉 投資時の注意点

- 値動きが激しい:年間で−30〜40%の下落もあり得る

- 集中投資のリスク:わずか10社のため、業種・地域の分散が限定的

- 地政学リスク:米国経済の低迷や、AI分野で他国に遅れを取る可能性も

とん家が考える“お楽しみ投資”の位置づけ

FANG+はインデックスのメインではなく、サテライト投資として「あり」だと考えています。構成銘柄は10社と少ないものの、どの企業も世界有数の資金力と技術力を持っています。

研究開発費も潤沢で、新しい技術が芽生えれば買収や提携によって取り込む柔軟性があるため、単純な「集中=リスク」ではありません。また、指数そのものも定期的に構成銘柄を見直すため、古い企業ばかりが残る心配も少ないです。

💬 まとめ

FANG+は「成長スパイス×お楽しみ投資」。月1万円の積立で、“投資を止めない習慣”を維持しながら、高配当とインデックスの間でリスクバランスを最適化していく位置づけです。

🔗 次に読むとさらに理解が深まる記事

あなたの投資方針に合わせて「どの地域・どの銘柄をどう組み合わせるか」を考えると、戦略が一気に整います。以下の記事が“次の一歩”として読みやすい流れです:

📘 【投資戦略の全体像】新NISA×高配当×インデックスの考え方

👉 SBI-SCHD徹底解説|VYM・HDVとの違いと活用法

投資の全体像を整理したうえで、2026年の方針をまとめて確認しておきましょう。

2026年以降の方針まとめ|“配当+成長”で家計を安定化

ここまで見てきたように、2026年以降のとん家の投資方針は、“配当で支え、インデックスで育てる”という二軸を基本にしています。FANG+などのスパイス投資も含め、安定と成長のバランスを取りながら、家計のキャッシュフローを整えることが目的です。

高配当を軸に、成長も取り込みながら家計を安定化

2026年以降は、これまでの「増やす投資」から一歩進んで、“安定して受け取る投資”を中心に据える方針です。

地方移住によって生活コストが下がり、無理に積立額を増やすよりも、配当で暮らしを支える比重を高めていきます。一方で、長期の成長を取り込むインデックス投資も続け、「安定」と「成長」を両立するバランスを意識します。

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| ⚖️ 二刀流運用 | 高配当で生活を支えることをメインに、FANG+などの インデックスで将来資産を育てる |

| 💹 配当設計 | 安定高配当ETFを中心に、増配・累進配当型ファンドを 組み合わせて“配当の質”を高める |

| 🗺️ 地域分散 | 米国・日本・欧州の3地域に分散し、為替・景気変動リスクを平準化 |

暮らしと投資のバランスを取りながら、無理なく続ける。これが2026年以降のとん家の投資スタイルです。

- 高配当を軸に、インデックスで成長を取り込む二刀流運用

- 地域・銘柄・制度の分散で「安定+成長」を両立

- 証券会社選びで、長期的な“続けやすさ”を確保

あなた自身の家計や投資方針に置き換えながら、無理のない“続けられる投資”を作る参考になればうれしいです。