一部リンクはアフィリエイトを利用しています。商品・サービスの選定は実体験に基づき、正確な情報提供を心がけています。

私は「配当金で暮らす未来」を思い描き、米国の高配当ETFと超高配当ETFの両方に投資していました。

配当利回りに惹かれてJEPIやQYLDを試しつつ、VYMやVIGのような増配ETFで安定成長を狙う──まさに“配当金で心を落ち着けたい投資期”でした。本記事ではその実体験をもとに、増配が続く安定型(VYM・VIG・VOO)と、高利回りを狙う超高配当型(JEPI・PFFD・QYLDなど)を比較し、「高配当投資の魅力と落とし穴」「今振り返って学んだこと」をまとめています。

🔍この記事でわかること

- 高配当ETFと超高配当ETFの違い

- 2022年当時の運用実績と今の学び

- JEPI・QYLD・PFFDの特徴とリスク

👉最新の投資戦略に興味がある方はこちら

メインの高配当・連続増配ETF

配当金を“安定的に積み上げる”ための中心に据えていたのが、VYM・VIG・VOOの3本柱です。どれも米国ETFの中では定評があり、「値上がり益と増配の両立」を目指せる点が魅力でした。

2022年当時は、暴落相場でも安心して保有できる“心の支え”として購入し、現在はVYMを主力に、インデックス投資としてVOO(投資信託)を継続しています。ここでは、当時保有していたVYM(高配当)・VIG(連続増配)・VOO(S&P500)の特徴と実績を整理し、「なぜこの3つをメインにしていたのか」「どのように役割を分けていたのか」を紹介します。

VYM・VIG・VOOを軸にした安定運用

- VYM(バンガード・米国高配当株ETF)

米国の高配当株を幅広くカバーし、安定した増配を続ける代表的なETF。

値動きが比較的穏やかで、FIRE後の“ベース収入”として長期保有に適しています。 - VIG(バンガード・米国連続増配株ETF)

10年以上連続で増配している企業に厳選投資。

現在は保有していませんが、減配リスクの低さや安定感は、今でも魅力的な選択肢の一つです。 - VOO(S&P500投資信託)

ETFではなく投資信託で積立を継続中。

高配当ではないものの、米国全体の成長を取り込みながら配当も伸びており、

キャピタルゲインとインカムゲインの両面で資産形成を支える“成長型の柱”です。

| ETF | VYM | VIG | VOO | HDV | SPYD |

| 現在の利回り(%) | 2.91 | 1.87 | 1.6 | 3.42 | 3.96 |

| 現在の株価($) | 112.08 | 155.95 | 367.54 | 107.40 | 41.19 |

| 経費率(%) | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.07 |

| 直近 5年の株価騰落率 | 55.93 | 71.60 | 66.38 | 47.59 | 39.41 |

| 2018年配当金 | 2.649 | 2.037 | 4.736 | 3.094 | 1.618 |

| 2019年配当金 | 2.841 | 2.133 | 5.570 | 3.208 | 1.746 |

| 2020年配当金 | 2.906 | 2.296 | 5.302 | 3.567 | 1.632 |

| 2021年配当金 | 3.096 | 2.660 | 5.436 | 3.508 | 1.549 |

| 2022年9月までの配当金 | 2.277 | 2.103 | 4.275 | 2.570 | 1.476 |

📊 以下の比較表は「2022年当時」のデータをもとにした記録です(更新日:2022年11月時点)。現在の市場環境とは異なりますが、「長期保有すべきETFを見極める参考」として残しています。

💬 2025年現在もVYMを主力に運用中。

インデックス投資と組み合わせることで、配当の安定性と資産成長の両立を実現。

“増配ETFを長期の柱に据える”という考えは、今でも私の投資方針の根幹です。

超高配当ETFへの挑戦(JEPI・PFFD)

2022年当時、私は「高配当ETFの次に何があるのか」を知るために、超高配当ETFにも挑戦していました。目的は、“暴落時でも配当が入る安心感”を得ること。安定配当のVYMとは異なり、JEPIやPFFDのような高利回り銘柄は“値動きの小ささと配当頻度”に魅力を感じていました。

ここでは、実際に保有していた2つのETF──JEPI(株式+仕組債)とPFFD(優先証券)について、その特徴と当時の考え方、そして現在のスタンスを整理します。

JEPI|毎月配当×低ボラティリティの新星

2020年に登場した比較的新しいETFで、毎月配当・利回り8〜10%というインパクトで注目を集めました。ポートフォリオの約8割はボラティリティの低いS&P500銘柄、残り2割ほどを仕組み債(ELN)に投資し、“安定運用+高配当”を両立させる設計です。

当時は「毎月の配当金がモチベーションになる」と感じていましたが、仕組み債部分のリスクや株価上昇の伸びに限界がある点も認識。それでも配当の安定性とリターン効率の高さから、“サブポートフォリオの主力”として活躍しました。

PFFD|優先証券で安定収益を狙う

PFFDは優先証券に分散投資するETFで、利回り6%前後・値動きの小ささが特徴。配当はほぼ一定で上昇しませんが、価格変動が穏やかで、JEPIと組み合わせることで“暴落時のクッション役”を果たしていました。

私はPFFDを20ドル前後を目安に買い増しし、「配当金をもらいながら静かに増やす」戦略で安定したキャッシュフローを狙っていました。現在は保有していませんが、リスクを抑えた高配当戦略の教材として今でも参考にしています。

🧩 JEPIとPFFDは、いずれも“配当金重視のサブポートフォリオ”として実践的な経験をくれたETFです。ただし2025年の今は、高配当一辺倒ではなくインデックス投資とのバランスを重視。高配当の安心感とインデックスの成長性を掛け合わせることで、より安定した資産形成を目指しています。

| 銘柄 | JEPI | PFFD |

| 52週高値($) | 63.67 | 26.16 |

| 52週安値($) | 52.54 | 20.42 |

| 経費率(%) | 0.35 | 0.20 |

| 配当利回り(%)(2022/9/18) | 9.82 | 6.13 |

| 2021年配当金(1株あたり$) | 4.16126 | 1.3123 |

| 2020年配当金(1株あたり$) | 3.22974 | 1.335 |

| 2019年配当金(1株あたり$) | – | 1.3711 |

【実験枠】超高配当ETF(QYLD・XYLD・RYLD)

2022年当時、私は「毎月配当」という言葉に惹かれ、QYLD・XYLD・RYLDにも少額で投資していました。いずれも“カバードコール戦略”を用いた超高配当ETFで、毎月10%を超えるような配当利回りを実現する一方、株価上昇の恩恵をほぼ受けられないという特徴があります。

当時は「毎月の配当が入る安心感」を重視し、値動きの安定性や配当金の推移を自分のポートフォリオで検証する目的で保有していました。まさに“お試し投資”としての位置づけです。

QYLD・XYLD・RYLDの特徴と違い

- QYLD(NASDAQ100カバードコール)

NASDAQ100に連動。テック株中心のため値動きは大きいものの、配当利回りは12%前後。 - XYLD(S&P500カバードコール)

S&P500に連動し、配当はQYLDよりやや安定。

値動きの小ささと毎月分配で人気のある銘柄。 - RYLD(ラッセル2000カバードコール)

中小型株を対象にしており、値動きは荒いが分散効果がある。

| 銘柄 | QYLD | XYLD | RYLD |

| 52週高値($) | 23.12 | 51.16 | 25.82 |

| 52週安値($) | 16.54 | 40.57 | 19.38 |

| 経費率(%) | 0.60 | 0.60 | 0.60 |

| 配当利回り(%)(2022/9/18) | 12.70 | 12.42 | 12.41 |

| 2021年配当金(1株あたり$) | 2.85 | 4.58 | 3.01 |

| 2020年配当金(1株あたり$) | 2.54 | 3.68 | 2.43 |

| 2019年配当金(1株あたり$) | 2.32 | 2.91 | 1.64 |

📊 いずれも「株価上昇を捨てて配当を取る」仕組みのため、

配当再投資を前提にしないとトータルリターンは伸びにくいETFです。

2025年から見た“実験投資”の学び

実際に保有してみると、配当金の多さ=安心ではないことを痛感しました。株価下落局面では含み損が膨らみ、「配当をもらっても資産が減る」という感覚をリアルに経験。

それでもこの投資を通じて、

- 配当利回りだけでなくトータルリターンで考える大切さ

- 毎月配当ETFを“実験枠”として位置づける意義

を学ぶことができました。現在はこれらのETFを保有していませんが、配当金と値動きの関係を理解する貴重な経験として、当時の記録を残しています。

💬 まとめ:超高配当ETFは“経験として持ってよかった銘柄群”。

QYLD・XYLD・RYLDはいずれも「毎月配当の魅力」を体感できる一方、配当の裏側にあるリスクや構造も知るきっかけになりました。今後は高配当ETF(VYMなど)とインデックス投資の両立で、より“長く安心して持てる資産づくり”を目指しています。

👉最新のおすすめの米国高配当ETFはこちら

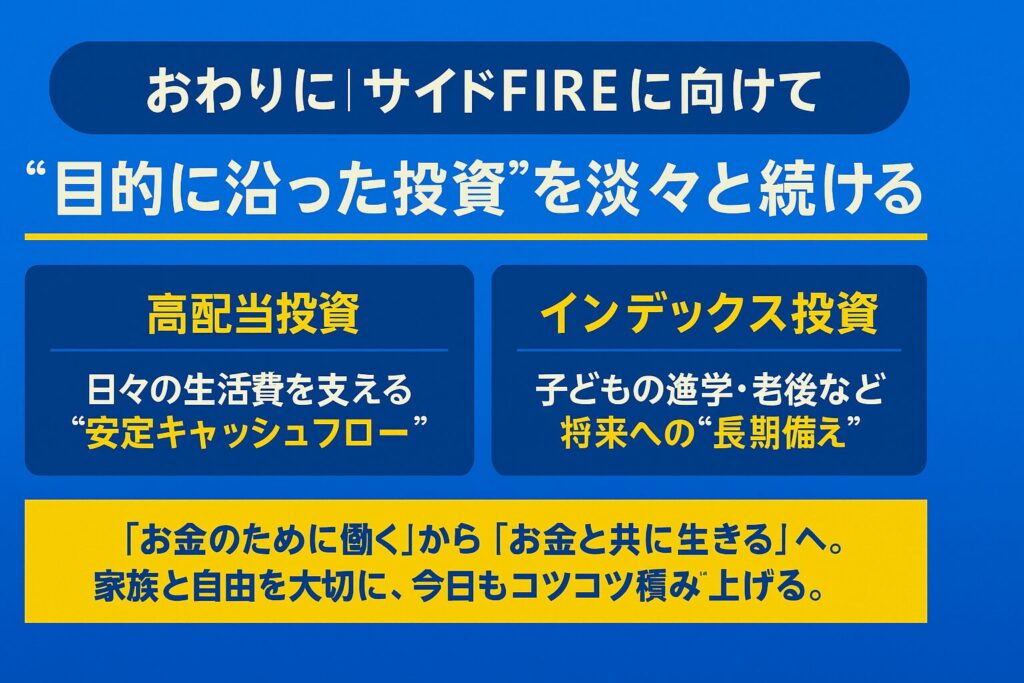

まとめ|増配と高配当の両輪で“安心して持てる資産”を育てる

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。今回は、2022年当時に実践していた米国の高配当ETF・超高配当ETF投資について振り返りました。

当時は、JEPIやQYLDなど“毎月配当”の魅力に惹かれながら、VYM・VIGといった増配ETFで「安定的に資産を育てる」軸も模索していました。実際に保有・運用してみたことで、利回りだけでなくトータルリターンで考える大切さを実感。

2025年の今は、VYMを中心に据え、VOO(投資信託)などインデックス投資とのバランスを重視しています。高配当ETFで得た経験は、「どんな相場でも安心して持てる資産を育てる」という私の投資方針の土台になりました。

💬 高配当ETFは“短期の利益”ではなく、“長期の安定”をもたらす存在。増配とインデックスの両輪で、これからも家計と資産を整えていきます。

🔗 関連記事

👉2026年の新NISA戦略はこちら

👉サイドFIREを目指す戦略はこちら