一部リンクはアフィリエイトを利用しています。商品・サービスの選定は実体験に基づき、正確な情報提供を心がけています。

新NISAが始まってから「どの高配当ファンドを選べばいいのか?」と悩む方も多いと思います。この記事は、2025年時点の情報をもとに、2026年の新NISAを見据えてまとめた内容です。

対象はSBI日本高配当株式ファンド、Tracers日経高配当株50、iFreeNEXT日経連続増配株指数、アムンディ日本高配当(累進配当指数)、楽天・高配当株式(日本)の5本。 ベンチマークや信託報酬、分配方針、利回りなどを整理し、それぞれの特徴を比較します。

あわせて、私自身の投資戦略──米国ETFを主力にしつつ、日本の高配当ファンドを「円建てキャッシュフロー補強」として組み込む方法──も紹介します。最終的に、累進配当指数を軸にする方向で検討中ですので、増配重視の投資スタイルに興味がある方はぜひ参考にしてください。

👉この記事でわかること

- 日本の高配当投資信託5本の特徴と比較(コスト・利回り・分配方針)

- 米国ETF+国内ファンドを組み合わせた配当戦略の実例

- 新NISAで日本高配当をどう位置づけるかの判断軸

- 増配・累進配当を重視する場合の候補ファンド

日本高配当ファンドに投資する理由と戦略

米国ETFを中心に投資している方でも、「日本高配当ファンド」を組み合わせることで得られるメリットは少なくありません。為替リスクを避けて円建てで安定したキャッシュフローを確保できることはもちろん、指数や運用方針の違いからポートフォリオ全体の分散効果も期待できます。ここでは、なぜ国内ファンドを組み込むのか、そして筆者自身の投資戦略を紹介します。

米国ETFだけでは不十分?為替リスクと円建て配当の必要性

米国ETF(VYM・HDV・SCHDなど)は世界的に人気のある高配当銘柄で、長期の配当成長が魅力です。しかし、すべてをドル建てで持つと、為替相場の変動によって「受け取れる配当の実額」が大きく左右されてしまいます。

たとえば、同じ1,000ドルの配当でも、

- 1ドル=150円なら15万円

- 1ドル=120円なら12万円

と、為替の影響だけで数万円の差が生じます。個人的に長期投資を前提とすれば円安・円高は繰り返されるので投資機会の際には為替は考慮していません。ただ、生活費や将来のキャッシュフローを考えると円建てで安定して入る配当の存在は重要です。

その点、日本の高配当ファンドには、商社・銀行・インフラ関連など、国内で安定して配当を出し続けてきた企業が多く含まれています。米国ETFでは得られないこうした銘柄に投資することで、円建ての配当収入を確保しつつ、国の違いによる収益源の分散にもつながります。結果として、ポートフォリオ全体の安定感を高められるのが、日本高配当ファンドを組み込む大きなメリットです。

とん家の高配当戦略

新NISAの成長投資枠では、米国ETFを主力にしつつ、日本の高配当ファンドを「円建て配当の安定源」として組み込むことを考えています。

具体的には、日経高配当50指数に連動するTracers日経高配当株50に400万円を投資して日本高配当ファンドの主力とし、さらにお試し枠として400万円を確保しています。現状は

- SBI日本高配当

- 野村2529(株主還元70)

に約150万円を投じていますが、残りの枠については候補を探している段階です。

| カテゴリ | 目標額(円) | 内容・意図 |

|---|---|---|

| body🇺🇸 米国ETF主力 | 1,200万 | VYM・HDV・SBI-SCHDに各400万円ずつ投資。配当成長・利回り・円建てアクセスのバランスを重視した“主力3本柱” |

| 🇯🇵 国内ETF主力 | 400万 | 1489、tracers日経高配当を中心に、為替リスクを避けつつ円建て配当を安定的に受け取る設計 |

| 🇯🇵 お試し枠 (国内) | 400万 | NEXT FUNDS 野村株主還元70(2529)、SBI日本高配当に日本株の分散として保有。現在は、アムンディ高配当(累進配当指数)に興味 |

| 🌍 お試し枠 (海外) | 400万 | 欧州・新興国を検討中。地域・通貨分散を進め、米国偏重を緩和する目的 |

このように「米国ETF=堅実な成長による配当」「日本高配当=国内企業の底力による円建て配当」を組み合わせることで、安定的な配当収入を狙いやすくなると考えています。具体的な比較表は記事後半にまとめていますので、気になる方はチェックしてみてください。

新NISAでの日本高配当活用イメージ(銘柄選定の基準)

お試し枠として考えている400万円は、条件をしっかり決めて銘柄を選ぶつもりです。目安は次の2点です。

- 信託報酬:0.2%以下(高くても0.3%まで)

- 配当利回り:3.0%以上(低くても2.5%程度)

信託報酬を抑えるのは、長期投資では「コスト差がリターン差」に直結するからです。特に高配当ファンドは分配金を目的にするため、信託報酬が高いと配当の手取りが減ってしまいます。

一方で、配当利回りは「最低限の収益源」として意識しています。3%以上を目安にするのは、インフレを考慮しても一定のリターンを確保するためです。高すぎる利回りの場合は「無理に配当を出している=減配リスクが高い」と考えられるため、減配リスクを個別に確認することが必要だと思っています。個人的には利回りは2.5%~3.5%程度を現実的な水準としています。

この基準をもとに次の章で候補ファンドを比較し、自分の投資スタイルに合った「お試し枠」を組み込んでいく予定です。

日本高配当「投資信託」を徹底比較|新NISA対応ファンドを中心に

日本の高配当ファンドは、指数や運用方針の違いによって「利回り」「安定性」「成長性」が大きく変わります。ここでは、SBI証券の新NISA成長投資枠で購入できる人気ファンドを含め、累進配当指数や楽天版SCHDとも呼ばれる話題のファンドまで含めて比較しました。

対象ファンドと選定理由

今回比較するのは以下の5本です。

- SBI日本高配当株式(分配)ファンド(安定した分配実績)

- Tracers日経高配当株50インデックス(低コスト&日経高配当50連動)

- iFreeNEXT日経連続増配株指数(増配余地にフォーカス)

- アムンディ日本・高配当株(累進配当を重視)

- 楽天・高配当株式・日本(日本版SCHDとして注目)

上3本は、SBI証券の新NISA成長投資枠で投資可能かつ「信託報酬0.55%以下・配当利回り1%以上」という条件でヒットしたものです。アムンディ日本・高配当株は2025年11月に初の分配予定ですが、累進配当指数をベンチマークとするユニークな存在です。楽天・高配当株式・日本はSBIでは購入できませんが、「SCHDと同じ基準」で選定される点から話題性が高く、比較に加えました。

それぞれ異なる視点で銘柄を選んでおり、安定性・コスト・増配期待・指数の特徴が比較のポイントになります。

各ファンドの最新分配状況(2024→2025年)

2024年から日本の高配当ファンドも続々と実績が出てきました。とくに、前年からの増配・安定配当の傾向がはっきりしています。

- iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型):

2025年の年間配当は 190円(前年比+35円)。前年155円から増配し、「連続増配」の名にふさわしい動き。 - Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型):

昨年9月から現在まで 1口あたり100円で安定。分配水準を維持しつつ、低コストで高配当を継続。 - SBI日本高配当株式アクティブ(年4回):

2024年は年3回で 420円、2025年は年4回で 合計500円 に。実績ベースでも安定高配当を継続しています。 - 楽天・高配当株式・日本(年4回):

2025年実績は 2回で205円(6月・9月)。今後の配当頻度増加と構成入替に注目。 - アムンディ 日本・高配当株(年2回):

初回配当は 2025年11月20日で1口500円。初分配1回分で4%近い利回りなので1年分の配当金と考えられます。累進配当指数に連動する新ファンドとして、継続して分配金がもらえるか、今後の実績に期待。

次にベンチマークやコスト・株価推移をみていきます。

ベンチマーク・コスト・利回り・騰落率の比較表

それぞれのファンドを ベンチマーク(連動指数)・信託報酬・決算月・直近分配利回り・騰落率 で整理しました。数値を横並びにすることで、ファンドごとの特徴と強み・弱みが一目で確認できます。

| ファンド名 | ベンチマーク/参照指数 | 信託報酬 税込(%) | 決算 /分配月 | 直近分配利回り(参考値%) | 銘柄数 | 設定日 | 1年騰落率 (%) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| SBI 日本高配当株式 | アクティブ | 0.099 | 年4回1,4,7,10月 | 3.53 | 100 | 2023/ 12/12 | +22.08 |

| Tracers 日経高配当株50 | 日経平均高配当株50 | 0.10725 | 奇数月 年6回 | 4.2 | 50 | 2024/ 1/31 | +3.26 |

| iFreeNEXT 日経連続増配株 | 日経連続増配株指数 | 0.275 | 年4回1,4,7,10月 | 2.0〜2.5 | 70 | 2023/ 11/22 | +7.6 |

| アムンディ 日本・高配当株 | 日経累進高配当株指数 | 0.198 | 年2回 5・11月 | 初回 分配金500円 | 30 | 2025/ 4/18 | ― |

| 楽天・高配当 株式・日本 | ダウ・ジョーンズ日本配当100 | 0.297 | 年4回3,6,9,12月 | 3.2% (6月決算100円×4÷基準価額 | 75 | 2025/ 2/7 | ― |

この表から見えるのは、

- SBI日本高配当株式は「利回りの高さと長期成績」が魅力

- Tracers日経高配当株50は「低コスト×インデックス連動」の安定型

- iFreeNEXT日経連続増配株は「増配を軸にした成長型」

- アムンディ日本・高配当株は「累進配当指数」で今後の実績に期待

- 楽天・高配当株式・日本は「日本版SCHD」として今後注目

といった違いです。次に各銘柄の分配金を確認します。

| ファンド名 | 2024年 | 2025年 |

|---|---|---|

| SBI日本高配当株式 | 420円(年3回) | 500円 |

| Tracers 日経高配当株50 | 200円(年2回) | 600円 |

| iFreeNEXT 日経連続増配株 | 155円 | 190円 |

| アムンディ 日本・高配当株 | - | 100円(年1回) |

| 楽天・高配当株式・日本 | - | 205円(年2回) |

今回比較した日本の高配当投資信託は、いずれも運用開始から多くて2年程度と、分配金の実績が十分に積み上がっているとは言えません。そのため、現時点の分配金だけで優劣を決めるというより、「どんな配当を目指しているファンドか」を見ることが重要です。

個人的に分配金の傾向を見ると、これらのファンドは大きく次の2つに分かれます。

① 安定した高配当を重視するファンド

SBI日本高配当株式やTracers 日経高配当株50は、現在の分配金水準を重視する設計になっています。

- 分配金を定期的に受け取りたい

- インカム収入を実感しながら運用したい

といった人に向いたタイプで、今後も相場環境次第では高い分配水準が期待できます。

② 増配・累進配当を重視するファンド

iFreeNEXT 日経連続増配株やアムンディ 日本・高配当株は、分配金の「今の金額」よりも、将来にわたる安定性や増配を重視した設計です。

- 毎年少しずつ配当が増えることを期待したい

- 減配リスクを抑えながら長期で保有したい

といった目的に合いやすいファンドと言えます。

分配金の実績がまだ短いからこそ、過去の数字よりも、ファンドの設計思想を見ることが重要です。次の章では、これらのファンドを 「どんな人に向いているか」 という視点で、目的別に整理していきます。

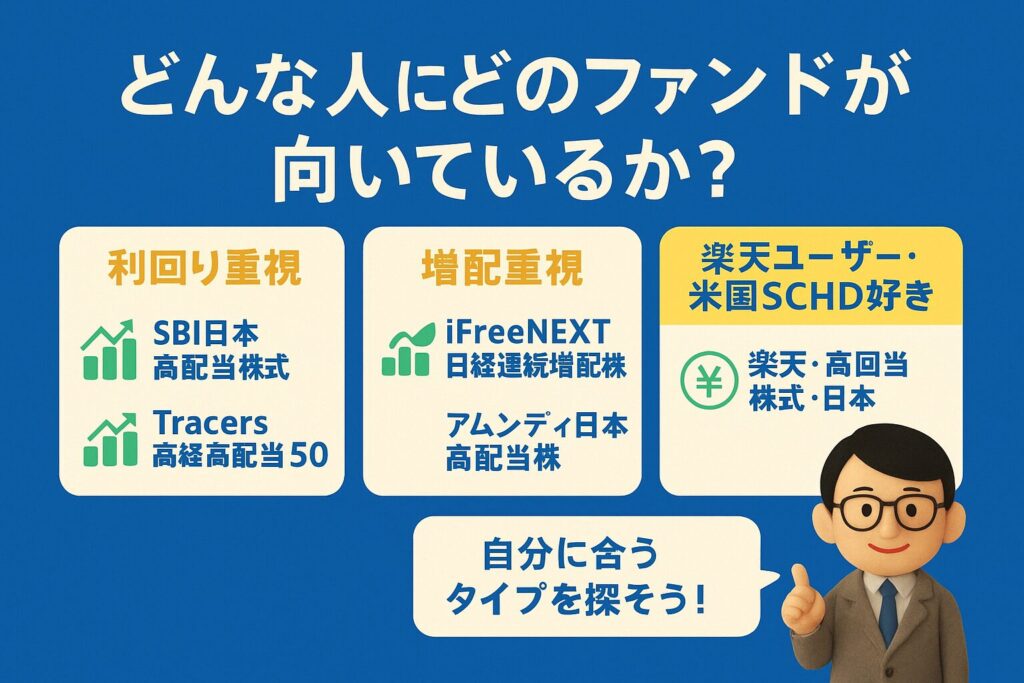

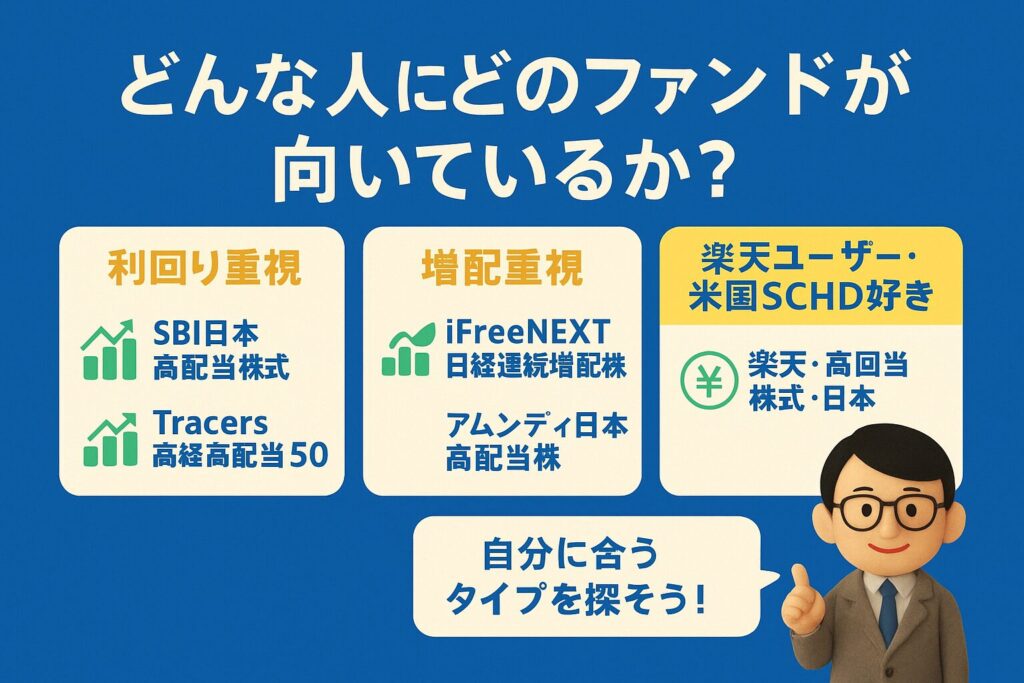

どんな人にどのファンドが向いているか?

この章では「結論を先に知りたい」方向けに、おすすめのファンドをタイプ別にまとめています。詳細な数値や構成銘柄などを深掘りしたい方は、次の章をご覧ください。

直近の配当利回りを最大化したい人

「まずは直近の高い利回りを重視したい」という方には、SBI日本高配当株式やTracers日経高配当株50が候補です。いずれも3%以上の利回りが期待でき、特にTracersは低コストかつ信頼性の高い指数に連動しており、安定した運用を狙えます。

配当成長・増配を重視したい人

「目先の利回りより、長期での増配を重視したい」なら、iFreeNEXT日経連続増配株やアムンディ日本・高配当株(累進配当指数)に注目です。

- iFreeNEXTは、減配せず増配を続ける企業に絞り込む設計。直近の利回りは2.0〜2.5%と低めですが、長期の成長に期待できます。

- アムンディは、累進配当指数に基づき「減配しない」企業群を対象にするため安定感があり、直近利回りは約4%と水準も高めです。

「利回りもある程度確保したいならアムンディ」「将来の増配に賭けたいならiFreeNEXT」という棲み分けになります。なお、iFreeNEXTは信託報酬がやや高めなのが注意点です。

楽天ユーザーで円建て配当を安定させたい人

「米国ETF中心だと為替リスクが気になる」という方には、楽天・高配当株式・日本が選択肢になります。米国で人気のSCHDと同じ基準を採用しており、楽天証券ユーザーにとっては親和性が高いファンドです。ただし、運用実績がまだ浅いため、その点には注意が必要です。

次の章では、それぞれのファンドの指数の仕組みや構成銘柄・業種比率に注目しながら、さらに詳しく掘り下げていきます。

日本高配当の投資信託の特徴と評価

ここでは、5つの日本高配当ファンドについて 「指数や運用方針」→「上位銘柄」→「業種構成」 の順に整理します。指数の違いは各ファンドの性格を大きく左右し、最終的な配当利回りや安定性にも直結します。数字だけでなく「どんな企業群に投資しているか」を確認することが、自分の投資方針に合った商品を選ぶポイントになります。

各ファンドの指数・ベンチマーク比較

まずは、それぞれのファンドがどんな基準で銘柄を選んでいるのかを比較します。ここを見ると「利回り重視か?」「安定性重視か?」「分散をどこまで意識しているか?」といった性格の違いが明確にわかります。

| ファンド名 | 参照指数 /ベンチマーク | 指数の選定基準のポイント |

|---|---|---|

| SBI日本高配当株式 | なし(アクティブ型、独自選定) | 利回りの高い日本株を独自に選定。指数に縛られない柔軟な組入れが可能。 |

| Tracers 日経高配当株50 | 日経平均高配当株50 | 東証プライムの中から予想配当利回りの高い50銘柄を毎年選定。景気敏感株の比率が高い傾向。 |

| iFreeNEXT 日経連続増配株 | 日経連続増配株指数 | 過去実績として「減配せず、一定期間以上増配を続けている企業」に限定。利回りは低めだが安定感あり。 |

| アムンディ日本・高配当株 | 日経累進高配当株指数 | 「減配しない」企業を選定基準に含む累進型。配当の安定性を重視。 |

| 楽天・高配当株式・日本 | ダウ・ジョーンズ日本配当100 | 財務の健全性・配当の持続可能性を重視するSCHD方式を日本株に適用。幅広いセクターに分散。 |

この表から見えるのは、

- 利回り重視の「高配当株50」と、安定性重視の「累進/連続増配」はコンセプトが対照的であること

- 楽天は米国SCHDの思想を日本株に移植した形で、他の指数より分散や財務健全性を強調していること

- SBIは唯一のアクティブ型で、指数に縛られず柔軟に運用できるのが差別化ポイント

になっていることです。

上位5銘柄の比較(2025年10,11月末レポートより)

次に、各ファンドの「顔ぶれ」を見ていきます。上位銘柄はそのファンドの性格を端的に表しており、金融株に寄っているのか、景気敏感株が多いのか、あるいはディフェンシブ株を重視しているのかが一目で分かります。

| ファンド名 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |

|---|---|---|---|---|---|

| SBI日本高配当株式(アクティブ型) | ソフトバンク 3.48% | 三井住友フィナンシャルG 2.78% | 三菱UFJフィナンシャルG 2.78% | TOYO TIRE 2.19% | 日本たばこ産業 2.15% |

| Tracers 日経高配当株50(指数連動) | INPEX 4.4% | 日本たばこ産業 4.0% | アステラス製薬 3.9% | 本田技研工業 3.6% | みずほFG 3.5% |

| iFreeNEXT 日経連続増配株(増配重視) | 豊田通商 7.5% | アステラス製薬 6.3% | 大和ハウス工業 5.0% | KDDI 4.9% | 富士フイルムHD 4.6% |

| アムンディ 日本・高配当株(累進型) | ENEOS HD 8.51% | SBI HD 8.50% | アステラス製薬 7.82% | 三菱HCキャピタル 6.7% | 三井住友トラストHD 6.53% |

| 楽天・高配当株式・日本(参照型) | 三井物産 4.5% | 丸紅 4.4% | 三菱商事 3.9% | トヨタ自動車 3.9% | SOMPO HD3.6% |

この表から各ファンドの思想からくる投資銘柄がわかります。

■ SBI日本高配当株式(アクティブ型)

特徴:金融+通信+景気循環を柔軟に組み合わせる“裁量型”

SBI日本高配当株式は、ソフトバンク・メガバンク2社・TOYO TIRE・JTと、かなり性格の異なる銘柄が並びます。

- 金融(SMFG・MUFG)でインカムを確保

- ソフトバンクで通信・成長要素を取り込む

- 自動車部品(TOYO TIRE)やJTで高配当を補完

👉 指数に縛られず、配当と分散を意識したアクティブ運用。銘柄入替でリスク調整が効きやすい。

Tracers 日経高配当株50(指数連動)

特徴:資源・製造・金融を素直に拾う“高配当指数そのもの”

TracersはINPEX・JT・アステラス・ホンダ・みずほFGと、日本の高配当株の王道が並びます。

- 資源(INPEX)+金融(みずほ)で利回り重視

- 製造業(ホンダ)や医薬品(アステラス)も含む

- 景気・資源価格の影響を受けやすい構成

👉 利回り重視・インカム狙い。値動きは比較的大きくなりやすい。

iFreeNEXT 日経連続増配株(増配重視)

特徴:配当“水準”より“伸び”を重視した安定型

iFreeNEXTは豊田通商・アステラス・大和ハウス・KDDI・富士フイルムと、連続増配実績を持つ大型・安定企業が中心。

- 商社・通信・医薬・住宅と内需色が強い

- 高配当というより「着実な増配」が主眼

- 景気敏感銘柄が相対的に少ない

👉 配当の成長と安定性を重視する人向け。値動きは比較的マイルド。

アムンディ 日本・高配当株(累進型)

特徴:累進配当を軸にした“守備力重視”ポートフォリオ

アムンディはENEOS・SBI HD・アステラス・三菱HCキャピタル・三井住友トラストと、金融+ディフェンシブの色が非常に濃い構成。

- エネルギー・金融で配当源泉を確保

- 医薬品・リースで安定性を補強

- 上位銘柄の比率が高く、厳選感が強い

👉 累進配当指数らしく“守り重視”。長期インカム向き。

楽天・高配当株式・日本

特徴:商社×自動車×保険の“大型株安定型”

楽天は三井物産・丸紅・三菱商事・トヨタ・SOMPOと、日本を代表する大型株が並びます。

- 商社3社でキャッシュフロー重視

- トヨタで日本株の中核を確保

- 保険で安定インカムを補完

👉 日本版SCHD的な思想。 分かりやすく、長期保有向き。

上位5業種の比較(2025年10,11月末最新月次レポート)

最後に、業種別の構成を比較します。業種の偏りは「どんな局面で強いのか/弱いのか」を理解するカギになります。景気敏感セクターが厚いと上下動が大きくなり、ディフェンシブ比率が高いと安定感が増す傾向があります。

| ファンド名 | 1位 (比率) | 2位 (比率) | 3位 (比率) | 4位 (比率) | 5位 (比率) |

|---|---|---|---|---|---|

| SBI日本高配当株式 | 電気機器 11.5% | 銀行業 10.41% | 輸送用機器 8.04% | 卸売業 6.78% | 化学 5.77% |

| Tracers 日経高配当株50 | 輸送用機器 9.7% | 銀行業 8.7% | 卸売業 7.7% | 医薬品 7.2% | 鉄鋼 7.1% |

| iFreeNEXT 日経連続増配株 | 化学 17.8% | 情報・通信 16.5% | 小売業 13.5% | 卸売業 10.0% | 医薬品 8.0% |

| アムンディ 日本・高配当株 | 石油・石炭製品 8.5% | 証券・商品先物 8.5% | 医薬品 7.82% | その他金融 6.7% | 銀行業 6.53% |

| 楽天・高配当株式・日本 | 卸売業 17.4% | 保険業 13.3% | 輸送用機器 11.2% | 建設業 7.2% | 証券・商品先物 6.5% |

この表から各ファンドの特徴がわかります。

SBI日本高配当株式

特徴:王道・分散型の日本高配当。

SBI日本高配当株式は、電気機器・銀行・輸送用機器を軸にしつつ、卸売業や化学まで幅広く分散されています。

- 特定セクターへの極端な偏りが少ない

- 景気敏感(銀行・輸送用機器)と比較的安定(電気機器・化学)のバランスが良い

- 「日本株高配当の平均点」を取りにいく構成

👉 日本高配当投信の“基準ポジション”として使いやすいファンド。

Tracers 日経高配当株50

特徴:景気敏感セクター比重が高い、高利回り型

Tracersは輸送用機器・銀行・卸売業・鉄鋼など、景気変動の影響を受けやすい業種が目立ちます。

- 自動車・鉄鋼・銀行など循環色が強い

- 景気回復局面ではリターンが出やすい

- 反面、相場環境次第で値動きは大きくなりやすい

👉 利回り重視・インカムを取りにいく人向け。値動きの荒さは許容が必要。

iFreeNEXT 日経連続増配株

特徴:内需・ディフェンシブ寄りの“増配重視”構成

iFreeNEXTは化学・情報通信・小売・医薬品と、内需・ディフェンシブ色が非常に強い構成です。

- 生活必需・通信・安定消費が中心

- 銀行・鉄鋼などの景気敏感セクターが少ない

- 高配当というより「増配の継続性」を重視

👉 配当の安定性+成長性を重視する人向け。値動きは比較的マイルド。

アムンディ 日本・高配当株

特徴:累進配当らしい“守り重視”の構成

アムンディは医薬品・化学・金融(銀行・証券・その他金融)が柱。

- 医薬品・化学によるディフェンシブ性

- 金融セクターはあるが比率は抑えめ

- 累進配当指数らしく、安定性を重視した構成

👉 値動きよりも「配当の持続性」を重視。長期保有向き・守備力高め。

楽天・高配当株式・日本

特徴:商社×保険×輸送用機器の“大型株中心”。

楽天は卸売業(商社)・保険業・輸送用機器が上位を占めています。

- 商社+保険というキャッシュフロー重視の組み合わせ

- 日本の大型・成熟企業が中心

- 米国ETFでいう SCHD的な思想 が色濃く反映

👉 大型株・安定インカム志向。値動きは比較的穏やか。

SBI証券で「楽天SCHD型」を再現する方法

楽天・高配当株式・日本は「日本版SCHD」と呼ばれていますが、SBI証券では直接購入することができません。ただし、SCHDと同じ思想(財務健全性・配当持続性を重視) を持つファンドを組み合わせることで、実質的に近いポートフォリオを再現することが可能です。

ここではまず「思想面での共通点と違い」を整理した上で、実際にSBIで組める具体的なファンド例をご紹介します。

楽天・日本版SCHDと本家SCHDの共通点と違い

楽天の「高配当株式・日本」は、米国SCHDと同じく“安定配当・財務健全性を重視する思想” を採用しています。ただし、選定される銘柄や業種構成は日本市場特有の特徴があり、米国SCHDとは中身が大きく異なります。

| 観点 | SCHD(米国) | 楽天・高配当株式・日本 |

|---|---|---|

| ベンチマーク | ダウ・ジョーンズU.S.配当100 | ダウ・ジョーンズ日本配当100 |

| 選定基準 | 10年以上連続配当、財務健全性、配当成長 | 財務健全性、配当持続性、流動性 |

| 主な業種 | 金融、生活必需品、情報技術、通信 | 商社、輸送用機器、保険、卸売 |

| 銘柄例 | コカ・コーラ、JPモルガン、ベライゾン | 三井物産、トヨタ、住友電工 |

ポイント

- 共通:配当の安定性・健全な財務体質を重視する思想

- 相違:米国は生活必需品・IT・通信が厚いが、日本版は商社・自動車・保険など大型株が中心

👉 言い換えると、考え方はSCHD型でも、日本市場の業種構造を色濃く反映した別物 といえます。

SBI証券で再現するには?

SBIでは楽天版そのものは買えませんが、以下の投資信託を組み合わせることで「楽天SCHD型」の思想を再現することができます。

- iFreeNEXT 日経連続増配株指数

→ 増配実績に基づき財務健全性を重視。米国SCHDの「配当成長」の要素に近い。 - アムンディ 日本・高配当株(累進配当指数)

→ 「減配しない」企業を条件に含み、安定性重視。SCHDの「持続性」に相当。 - Tracers 日経高配当株50

→ 分散性の高いインデックス型。低コストで“広く拾う”役割を担える。

再現シミュレーションの比率例

実際に比率を調整して「楽天SCHD型」をSBIで再現すると、以下のようなポートフォリオになります。

| ファンド | 役割 | 想定比率 |

|---|---|---|

| iFreeNEXT 日経連続増配株 | 増配実績に基づく財務健全性 | 40% |

| アムンディ 日本・高配当株 | 減配しない累進型、財務安定性 | 40% |

| Tracers 日経高配当株50 | 低コストで広く分散、利回り調整 | 20% |

👉 この配分であれば、SCHD型の「思想」を日本市場で再現しつつ、円建てキャッシュフローを確保することができます。もちろん、実際には利回りやファンドの成長度合いを見ながらリバランスが必要ですが、SBI証券を使う読者にとって「楽天が買えない代わりにこうすればよい」という指針になるはずです。

日本高配当ETFを比較|投資信託との違いを確認

投資信託(累進配当型や連続増配型ファンド)が長期運用に適していると分かってきましたが、実はETFでも同じ高配当戦略を再現する手段があります。

ETFは「株式と同じように市場で売買できる」「分配金が年数回支払われる」といった特徴があり、シンプルに“配当利回りの高さ”を求める投資家に選ばれてきました。

ここでは代表的なETFを一覧化し、どんな指数に基づいて銘柄を選んでいるのか・経費率や直近利回りはどうかを比較してみましょう。

| コード | ETF名 | 選定指数・ 考え方 | 経費率(%) | 直近配当 利回り(%) |

|---|---|---|---|---|

| 1489 | 日経平均高配当株50 | 日経平均から予想利回り上位50銘柄 | 0.308 | 3.85 |

| 1698 | 東証配当フォーカス100 | 東証上場銘柄の高配当100銘柄 | 0.308 | 3.41 |

| 1494 | One ETF 高配当日本株 | S&P/JPX配当貴族指数 (連続増配志向) | 0.308 | 3.36 |

| 2529 | 野村株主還元70 | 株主還元(配当+自社株買い)重視70銘柄 | 0.308 | 3.19 |

| 1577 | 野村日本株高配当70 | 高配当70銘柄 | 0.352 | 3.54 |

| 2564 | グローバルXスーパーDividend日本株 | 高配当+分散重視 | 0.429 | 3.66 |

| 1478 | iシェアーズ MSCI日本高配当 | MSCI日本高配当利回り指数 | 0.209 | 2.52 |

| 1651 | iFreeETF TOPIX高配当40 | TOPIX高配当40銘柄 | 0.209 | 2.47 |

表を見ると分かる通り、日本の高配当ETFは 経費率が概ね0.3%前後、直近利回りも2.5〜4%台 と大きな差はありません。指数の設計思想も「高配当重視」か「株主還元・増配重視」かの違いに留まります。

一方で、投資信託の 累進配当型や連続増配型ファンドは“仕組みで減配を避ける”よう設計されている ため、長期運用を前提にする新NISAとは相性が良いといえます。

👉 今回私は実際の投資先としては、累進配当・連続増配ファンドでシンプルに長期運用するのが王道だと考えました。

とん家の日本高配当投資信託の使い方と今後の戦略

ここまで、SBI・Tracers・iFreeNEXT・アムンディ・楽天の各ファンドを比較しました。利回り重視か、増配重視か、累進による安定性か――それぞれに特徴があり、単独で万能なファンドは存在しません。

むしろ複数を組み合わせることで「直近の利回り」と「将来の成長」を両立できるのが、日本高配当投資信託の魅力だと感じます。

個人的な投資戦略の位置づけ

私自身の2026年の日本高配当投資は、Tracers 日経高配当株50を中心に、SBI高配当や株主還元ETFで分散を図り、さらに累進配当・連続増配ファンドを少額取り入れる形を考えています。

| 投資対象 | 投資額(万円) | 比率(%) |

|---|---|---|

| Tracers 日経高配当株50・1489ETF | 400 | 50.0 |

| SBI日本高配当株式 | 80 | 10.0 |

| 2529 株主還元ETF | 80 | 10.0 |

| アムンディ 日本・高配当株(累進) | 50 | 6.3 |

| iFreeNEXT 日経連続増配株 | 50 | 6.3 |

| 合計(日本高配当関連) | 660 | 82.5 |

| (残り余力など) | 140 | 17.5 |

| 総計 | 800 | 100 |

この構成の狙いは以下の通りです:

- Tracers 50・SBI高配当で土台を作り、安定的な高配当を確保

- 2529(株主還元ETF)・累進配当・連続増配で将来の配当成長を取り込む

なお、2026年の新NISA投資枠(240万円)は、国内だけでなく欧州高配当ETFも含めて再配分を検討する予定です。こうすることで、円建てキャッシュフローの強化と、地域分散によるリスク低減を両立させたいと考えています。

あわせて読みたい関連記事

日本の高配当投資信託について理解を深めた上で、「新NISA全体の設計」や「海外高配当との組み合わせ」も確認しておくと、投資戦略の納得感がさらに高まります。

📈 2025年の新NISAでのインデックス×高配当投資戦略を知りたい方はこちら

新制度を踏まえた運用の本線と、日本・海外の高配当投資信託をどう組み合わせるかを整理しています。

VYM・HDV・SCHDなど、とん家が配当収入の主軸としている米国高配当ETFについて、選定理由・配当サイクル・役割分担を解説しています。

国内投信との分散先として注目される、欧州高配当ファンドの特徴や利回りを比較しています。

まとめ|日本の高配当投資信託で「自分らしい配当戦略」をつくる

日本の高配当投資信託は、利回り重視・増配重視・分散性の重視など、ファンドごとに特徴が大きく異なります。どれが正解というよりも、「自分の投資目的やFIRE・インカム戦略に合うか」が最も重要です。

この記事で取り上げたように、

- 高配当重視タイプは安定した配当収入を重視したい人向け、

- 増配重視タイプは将来的な配当拡大を期待する人向け、

- 累進配当型は両者をバランスしたい人に適しています。

単純に利回りだけで選ぶのではなく、リスク許容度・投資期間・他の資産とのバランスも考えながら、複数のファンドを組み合わせるのが上手な戦略です。最終的には「自分が長くホールドし続けられる戦略か?」という視点で選ぶと、投資全体の納得感が高まります。

この記事がみなさんの投資の参考になれば幸いです。